La corrupción —es decir, el uso indebido del poder público para obtener beneficios privados— es una característica recurrente en las sociedades de todo el mundo. Aunque el nivel de corrupción varía de un país a otro, ninguno ha logrado eliminarla.

Una de las razones por las que persiste la corrupción es que está profundamente arraigada en las reglas no escritas de la sociedad, conocidas como normas culturales. Estas expectativas sobre cómo se debe comportar una persona pueden llevar a las personas a comportarse de forma corrupta incluso cuando preferirían no hacerlo, afirma Ina Kubbe, politóloga de la Universidad de Tel Aviv, Israel, y coautora de un artículo sobre el papel de las normas en la corrupción publicado en el Annual Review of Political Science de 2024.

Knowable Magazine habló con Kubbe sobre el papel clave de las normas en el fomento de la corrupción y sobre cómo reorientar estas actitudes hacia la reforma.

Esta entrevista ha sido editada para lograr mayor claridad.

¿Por qué decidió estudiar la corrupción?

Siempre me ha interesado el lado más oscuro del comportamiento humano —cómo las personas infringen las normas o anteponen sus propios intereses—. La corrupción me fascina porque es profundamente injusta y perjudicial, ya que condiciona el acceso de las personas a las oportunidades y cuál es su experiencia con el Estado.

Al mismo tiempo, he visto que muchas personas que participan en el soborno sienten que no tienen otra opción —se mueven en sistemas que hacen de la corrupción una estrategia de supervivencia—. Mi investigación se centra en comprender estas presiones y explorar medidas eficaces para evitar que la corrupción se considere inevitable.

¿No pueden los países simplemente aprobar leyes para hacer la corrupción ilegal?

Eso no es suficiente. La corrupción prospera no solo donde las normas formales son débiles, sino también donde se aplican de forma selectiva o son eludidas sistemáticamente por quienes tienen acceso privilegiado.

Nigeria, por ejemplo, tiene muchas leyes contra la corrupción. El marco institucional existe. El principal problema es la falta de aplicación. Otro ejemplo es Rusia, donde también hay leyes y reglamentos anticorrupción muy estrictos, pero vemos altos niveles de corrupción.

Eso desplaza el foco de atención de las leyes a las normas sociales. ¿Cómo influyen las normas en el nivel de corrupción de una sociedad?

Uno debe aprender cómo funcionan las sociedades, qué espera la gente y cómo comportarse en situaciones específicas. Ahora vivo en Medio Oriente, y las normas sociales son muy, muy diferentes a las de Europa.

Los países escandinavos, por ejemplo, tienen en general normas sólidas para la confianza entre las personas —la comunidad civil se cuida entre sí—. No se hacen cosas malas a espaldas de los demás, cosas así. Y también sabemos que en los países escandinavos las instituciones funcionan muy bien.

Pero en Medio Oriente, muchos países son muy inestables políticamente y las instituciones no siempre funcionan. Para muchas personas, lo que nosotros llamamos “corrupción” puede ser la forma de gobierno más fiable de la que disponen.

Así pues, las personas tienen normas diferentes. Y una de esas normas puede ser, por ejemplo, que hay que sobornar a un médico si se quiere acceder a la asistencia sanitaria. Y en algunas partes de África Occidental, los funcionarios locales pueden esperar un pequeño “regalo” para tramitar el papeleo rutinario, y no ofrecerlo puede interpretarse como una falta de respeto.

Una vez hablé con un profesor que me explicó que los padres se sentían obligados a llevar pequeños obsequios o dinero en efectivo para asegurar la plaza escolar de sus hijos, y que, si no lo hacían, los niños podían recibir un trato injusto. A veces, la gente se ofende cuando les dices que eso es una forma de corrupción. La gente dirá: No, así es como funciona. Siempre ha funcionado así.

¿Es difícil para una sociedad romper con eso?

Puede ser muy difícil. Si existe la expectativa de sobornar —utilizando tus redes, tus amigos, tus colegas—, entonces todo el mundo lo hace y, por supuesto, serías tonto si no utilizases también esas redes. Estas expectativas suelen ser más duraderas que las leyes o los reglamentos, porque están vinculadas a la identidad, la reputación y la legitimidad del grupo. No las hace cumplir la policía, sino los compañeros, las familias, los supervisores o los mayores —lo que las hace poderosas y difíciles de eliminar—.

Nuestra investigación, por ejemplo, revela que muchas personas cumplen con las normas corruptas no porque crean en ellas, sino porque temen la exclusión social o las represalias, o porque temen no cumplir con sus obligaciones familiares. En muchos casos, resistirse a la corrupción no es simplemente un acto moral, sino que tiene un alto costo social e incluso puede ser peligroso. Las conexiones personales no son solo atajos para conseguir lo que se desea, sino deberes morales para ayudar a los familiares o garantizar la supervivencia en un sistema que, de otro modo, sería indiferente o excluyente.

En Tanzania, por ejemplo, las familias suelen poner en común sus recursos para enviar a un hijo a la facultad de medicina, con la expectativa de que el graduado mantenga económicamente a la familia. Una vez en la profesión, estos médicos se enfrentan a un dilema, porque los salarios oficiales suelen ser demasiado bajos para cumplir con estas obligaciones familiares. Aceptar pagos informales o pequeños sobornos se convierte en una forma de cumplir con estas expectativas colectivas, por lo que el comportamiento se inscribe en la responsabilidad social, y no solo en el oportunismo individual.

Vemos dinámicas similares en otros lugares. En algunas partes de Medio Oriente, los puestos de trabajo en el sector público se obtienen a menudo con el entendimiento de que el empleado distribuirá beneficios —como facilitar trámites o conseguir permisos— a redes familiares ampliadas.

Para las mujeres en particular, estas prácticas suelen ser la única forma de acceder a los bienes públicos en un entorno profundamente marcado por el género.

Estos hallazgos cuestionan los modelos de comportamiento que asumen que los individuos siempre tratan de maximizar las ganancias materiales; en muchos casos, las personas también se enfrentan a lógicas contrapuestas de lealtad, justicia y supervivencia.

¿Y eso puede disuadir a las personas de denunciar la corrupción a las autoridades?

En muchas comunidades, recurrir a la ley para denunciar la corrupción se considera una traición a la lealtad hacia el propio grupo social. Por ejemplo, en las zonas rurales de India, denunciar a un funcionario local por exigir sobornos puede considerarse una traición a la red del pueblo —se espera que las personas resuelvan los problemas de forma discreta o mediante negociaciones informales—. Existen normas similares en algunas partes de Europa del Este, donde denunciar a un colega corrupto ante las autoridades puede dañar la reputación de uno mucho más que la propia corrupción.

Estos patrones también dependen de la experiencia histórica de cada país: en sociedades con un legado de vigilancia o gobierno autoritario, las personas suelen ser muy reacias a acudir a las autoridades formales, porque involucrar al Estado les provoca miedo o desconfianza. Esta combinación de factores sociales e históricos ayuda a explicar por qué los programas de denuncia de irregularidades suelen fracasar: denunciar se percibe como una traición social y un riesgo personal.

Usted ha señalado que el mero hecho de denunciar la corrupción puede tener el efecto paradójico de reforzarla. ¿Cómo funciona eso?

Señalar la corrupción generalizada es un arma de doble filo. Por un lado, puede motivar la reforma. Por otro lado, puede normalizar el comportamiento corrupto al presentarlo como inevitable. En entornos altamente corruptos, mensajes como “todo el mundo paga sobornos” no movilizan la resistencia, sino que inducen al fatalismo.

Las pruebas son claras. Los estudios han demostrado que dar a conocer las altas tasas de corrupción reduce la voluntad de las personas de actuar contra ella —denunciarla, resistirse a ella o apoyar las reformas anticorrupción—, especialmente cuando creen que estarían solas al hacerlo. Llamar la atención sobre la corrupción también puede desmoralizar a las personas, que empiezan a considerar que resistirse a la corrupción no tiene recompensa o es inútil.

No se trata solo de un problema de comunicación, sino de un dilema psicológico fundamental para el funcionamiento de la sociedad. Describir la corrupción como algo habitual puede ser cierto desde el punto de vista fáctico, pero, a menos que se acompañe de mensajes sobre la rendición de cuentas, modelos alternativos o resistencias exitosas, puede afianzar los comportamientos que se pretenden cambiar.

¿Hay alguna buena noticia al respecto?

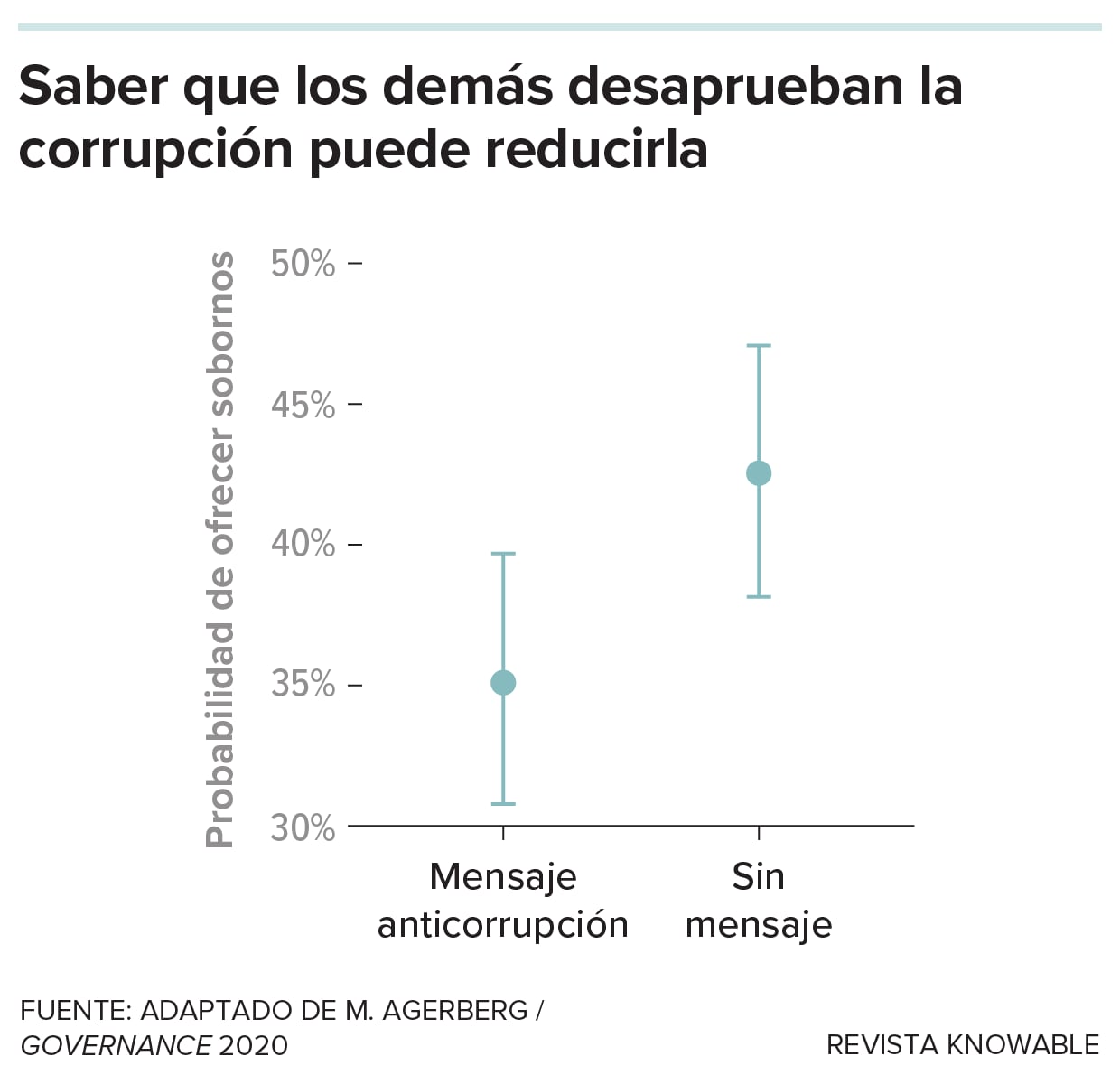

Podemos cambiar esa dinámica. Cuando las personas se dan cuenta de que sus suposiciones sobre la extensión de la corrupción son exageradas, se muestran más dispuestas a actuar de forma diferente. En un estudio realizado en Sudáfrica, informar a los participantes de que menos personas pagaban sobornos de lo que pensaban condujo a una reducción cuantificable de su disposición a pagar sobornos en entornos experimentales.

Otro estudio realizado en México encontró un efecto similar: cuando se mostró a los ciudadanos que la gran mayoría de los residentes consideraba que el soborno era inaceptable, se debilitó la creencia en la corrupción universal y disminuyó la disposición de las personas a pagar sobornos.

Sin embargo, estos mensajes deben basarse en la realidad. Decirle a la gente que la corrupción es poco frecuente cuando no lo es puede percibirse como deshonesto o ingenuo, y no como un mensaje esperanzador, lo que podría socavar la credibilidad de los reformadores.

Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Hay algún buen ejemplo de éxito que podamos señalar?

Cambiar lo que la gente cree que se espera de ellos es un reto fundamental en la lucha contra la corrupción. En estos casos, el cambio de normas no solo consiste en transmitir mensajes, sino también en modificar las estructuras de incentivos y las señales sociales que definen la respetabilidad y el éxito.

Las intervenciones dirigidas por pares, en las que el cambio es modelado por personas respetadas dentro de la comunidad, pueden tener un impacto desproporcionado. En Nigeria, por ejemplo, ver a miembros respetados de la comunidad resistirse a la corrupción en narrativas ficticias hizo que el público fuera más propenso a denunciar las irregularidades.

Sin embargo, estas intervenciones rara vez son suficientes por sí solas, ya que las normas están arraigadas en los entornos institucionales. A menos que el sistema apoye a quienes cumplen las nuevas normas —mediante protección, recompensas o reconocimiento—, es probable que los primeros en adoptarlas vuelvan a sus antiguos comportamientos. El cambio de normas es frágil a menos que se vea reforzado por una transformación social, como cambios en el liderazgo político, escándalos públicos que deslegitimen a las élites corruptas o reformas que hagan que el comportamiento limpio sea factible y visible.

¿Alguien ha hecho esto?

Sí, en algunos lugares. Ruanda, por ejemplo, vinculó la lucha contra la corrupción a la identidad nacional mediante campañas, al tiempo que la respaldó con auditorías estrictas y enjuiciamientos de alto perfil. Singapur institucionalizó la contratación basada en los méritos, aumentó el salario de los funcionarios públicos y aplicó de manera coherente las leyes anticorrupción, lo que hizo que la integridad fuera gratificante tanto material como socialmente. Estos casos demuestran que los cambios normativos duraderos surgen cuando las expectativas sociales y los incentivos institucionales se refuerzan mutuamente.

Últimamente, la corrupción ha estado muy presente en las noticias en Estados Unidos, un país que solía ser conocido por su política relativamente limpia. ¿Están retrocediendo las normas allí?

Debo decir que no soy una experta en Estados Unidos. El presidente Trump acaba de recibir un enorme avión de Qatar. Vemos esto y la gente no hace nada al respecto. Este tipo de regalo debería escandalizarnos, por lo que ya vemos un cambio en las normas.

Veo esto mucho aquí, por supuesto, en Israel. Es muy frustrante, porque todos los ciudadanos merecen un líder honesto, responsable y que rinda cuentas. No vemos eso, y creo que los ciudadanos deberían estar enfadados por ello. Al fin y al cabo, estas personas son elegidas, por lo que, en reciprocidad, deben algo a los ciudadanos.

Creo que las democracias están pasando por muchas dificultades en este momento. Pero sabemos que ayuda que el país haya tenido un pasado democrático. Lo más importante es que los ciudadanos hayan tenido esta experiencia democrática y puedan aprender que pueden cambiar las cosas.

---

Artículo traducido por Debbie Ponchner

Esta nota fue publicada originalmente en Knowable Magazine. Esta es una publicación sin ánimo de lucro dedicada a poner el conocimiento científico al alcance de todos.Suscríbase al boletín de Knowable en español”.