En la historia reciente de América Latina, el debate sobre la reelección presidencial ha vuelto a ocupar un lugar central.

La alternancia en el poder, vista durante décadas como un pilar de la salud democrática, enfrenta un desafío en varios países que han optado por reconfigurar sus marcos constitucionales.

Este fenómeno capta la atención de analistas y la opinión pública, que observan cómo las reglas de juego político se reescriben para permitir la continuidad de los gobernantes.

La discusión no es nueva, pero la manera en que se desarrollan estos procesos tiene implicaciones directas para la estabilidad institucional y las reformas a las leyes fundamentales de los países son procesos complejos, que no solo alteran el equilibrio interno de poderes.

La atención de la comunidad internacional se centra ahora en un país de Centroamérica que emprende un camino similar.

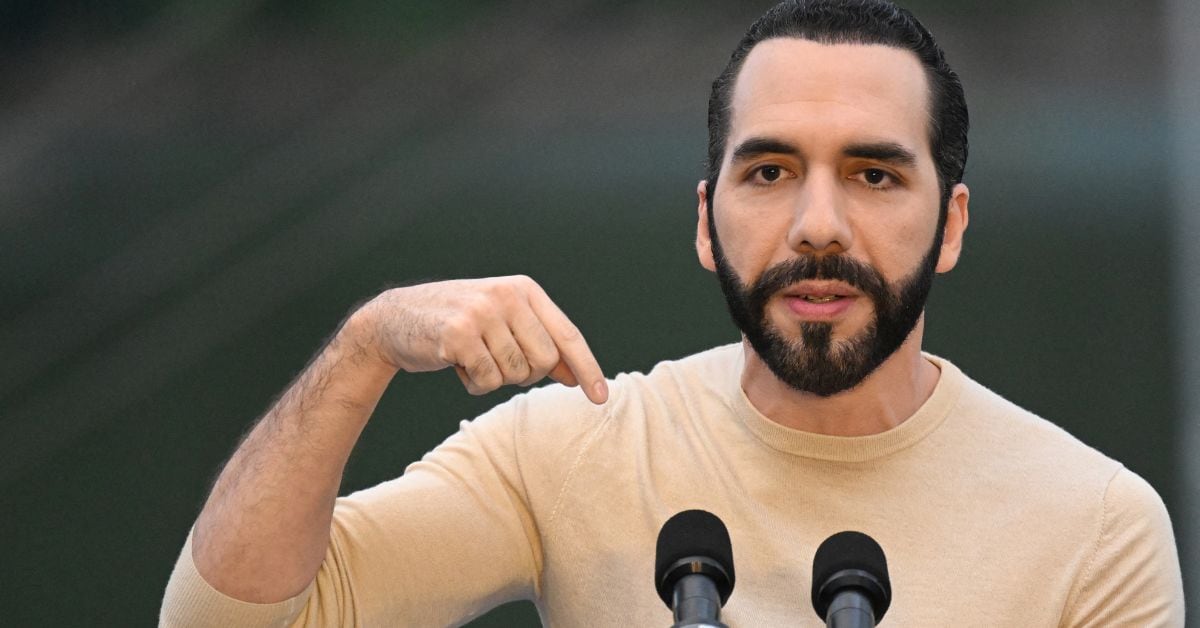

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma a la Constitución Política de la República. La medida permite la reelección consecutiva e indefinida del mandatario.

La Constitución salvadoreña establecía previamente una prohibición explícita a la reelección. La reforma fue respaldada por 57 de los 60 diputados del Congreso unicameral, todos del partido Nuevas Ideas y sus aliados, y forma parte de un paquete más amplio de cambios legales.

La iniciativa también extiende el período presidencial de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral. La reforma modifica el artículo 154 de la Constitución, que previamente establecía que “el periodo presidencial será de cinco años, y no se podrá prorrogar”.

El nuevo marco legal de El Salvador establece un paralelismo directo con los de otras naciones latinoamericanas que han adaptado sus leyes para mantener a sus líderes en el poder. La decisión se inscribe en una tendencia de reformas constitucionales para permitir la reelección consecutiva del presidente.

Esta similitud se observa de manera particular en Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde las modificaciones legales han permitido la permanencia de los presidentes más allá de los períodos originales.

Estos cambios se han llevado a cabo mediante diferentes mecanismos, como enmiendas, referendos o aprobación legislativa, pero tienen en común la consolidación del poder ejecutivo.

En Venezuela, el camino hacia la reelección sin límites se abrió en 2009. El entonces presidente Hugo Chávez, quien había asumido el cargo en 1999, impulsó una enmienda constitucional que eliminó la restricción de períodos para cualquier cargo de elección popular.

La propuesta se aprobó mediante un referéndum y permitió a Chávez postularse nuevamente, consolidando su permanencia hasta su fallecimiento.

Tras su muerte en 2013, su sucesor, Nicolás Maduro, asumió la presidencia y permanece en el poder desde entonces.

La enmienda de 2009 derogó el artículo 230 de la Constitución, que limitaba la reelección a dos períodos consecutivos, y el 191, que establecía restricciones para diputados. El proceso de reforma en Venezuela se realizó en un contexto de polarización política y con una fuerte movilización de los sectores oficialistas.

Nicaragua adoptó un camino similar en 2014. La Asamblea Nacional, con una mayoría controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó reformas constitucionales que permitieron la reelección presidencial consecutiva de manera indefinida.

El presidente Daniel Ortega, quien regresó al poder en 2007, lideró las modificaciones que eliminaron el límite de un solo período de reelección. La reforma del artículo 147 de la Constitución suprimió el impedimento para la reelección, permitiendo la continuidad de Ortega en el cargo desde entonces.

Estas modificaciones también dieron al presidente la potestad de designar a los miembros del Ejército y la Policía Nacional, consolidando su control sobre las instituciones del Estado.

En Cuba, la Constitución socialista de 1976 estableció que el jefe de Estado sería elegido por la Asamblea Nacional, no por votación directa. Desde ese entonces ya no hay elección popular presidencial.

En 2019, se reinstauró el cargo de Presidente de la República, pero también elegido por la Asamblea y presenta un modelo que también consolida la continuidad unipartidista en el poder.

El texto establece la figura de un presidente de la República por un período de cinco años, con la posibilidad de reelección por un segundo y último mandato.

Esta medida legalizó la permanencia de Miguel Díaz-Canel en la presidencia, cargo que asumió en 2018.

Las reformas de 2019 modernizaron el marco legal cubano, pero mantuvieron la estructura de poder del Estado, con el Partido Comunista de Cuba como fuerza política única y dominante.

Así, la reciente decisión en El Salvador se suma a una tendencia de reelección en la región. El proceso salvadoreño culminó con una votación que formalizó cambios que ya se habían planteado en discusiones previas.

La medida modifica un elemento fundamental de la Constitución de 1983, que buscaba evitar la concentración del poder ejecutivo.

Con la aprobación de estas reformas, El Salvador alinea su marco constitucional con los de otros países latinoamericanos que, en diferentes momentos, han optado por permitir la continuidad de sus gobernantes.

Tabla comparativa de reformas constitucionales para la reelección

| País | Año de aprobación de la reforma | Tipo de reforma | Reelección permitida | Presidente en el momento de la reforma |

|---|---|---|---|---|

| El Salvador | 2025 | Aprobación legislativa | Indefinida | Nayib Bukele |

| Venezuela | 2009 | Referéndum | Indefinida | Hugo Chávez |

| Nicaragua | 2014 | Aprobación legislativa | Indefinida | Daniel Ortega |

| Cuba | 1976 / 2019 | Referéndum | Indefinida / Un segundo y último mandato | Fidel Castro / Miguel Díaz-Canel |