Recientemente, el medio digital CR Hoy anunció que no publicará resultados de encuestas de ninguna fuente en temas electorales, y el director del diario La Nación indicó en una entrevista concedida a Ojo a las Noticias que no financiarían encuestas para el proceso electoral venidero, pero que sí publicará las que se realicen desde el Centro de Investigación y Estudios Políticas (CIEP) de la UCR.

Entre las razones que han sido mencionadas por parte del director de La Nación , Armando González, para tomar estas decisiones se encuentran evitar “el añejamiento de los datos”, “la gran cantidad de indecisos” y “la poca cultura nacional en temas de encuestas”. Todas estas responden a los sesgos propios de una encuesta relacionados con el informante (errores no muestrales), e incluso el señor González ha dicho que no hay un cuestionamiento a la encuesta como método científico para explorar la opinión pública. De manera distinta piensa Silvia Ulloa, directa de CR Hoy, quien evidencia dudas sobre los métodos de determinación de la muestra y del comportamiento de las personas ante los encuestadores.

Estas declaraciones han propiciado el debate en algunos círculos sobre la validez de las encuestas de opinión en los procesos electorales. Si bien la discusión gira más en torno a la disconformidad de los usuarios con la poca capacidad de las encuestas para acertar o predecir el resultado final de un proceso electoral (la cual no es una de las funciones de la encuesta) y, por ende, la confusión que esto genera con respecto a su utilidad, lo cierto es que todo comienza con la validez de la encuesta para reproducir el resultado que esperamos medir con ella.

Diseño muestral

La mayoría de encuestas de opinión de toda índole, no solo las electorales, aplican la entrevista vía telefónica. En el caso de las encuestas electorales, cuya unidad de estudio es el votante, la unidad de muestreo es el número telefónico de dicho votante, por lo que el marco muestral está conformado (en el mejor de los casos) por todos los números telefónicos residenciales del país (excluyendo, claro está, números duplicados).

Las encuestas telefónicas son muy utilizadas (quizás demasiado) por tener dos enormes ventajas con respecto a la encuesta personal o cara a cara: 1) se puede realizar en un periodo de tiempo más corto y 2) tiene un costo de aplicación mucho más bajo. Es claro entonces por qué una casa encuestadora que quiera medir la intención de voto de la población durante varios momentos recurre a este tipo de aplicación, lo cual no plantea ningún problema.

Por otra parte, siempre y cuando las casas encuestadoras indiquen en sus informes de resultados que su población de estudio son los hogares con teléfono residencial, tampoco se está en presencia de ningún inconveniente: los resultados son representativos de la parte de la población que tiene al menos una línea telefónica fija en su hogar.

Técnicamente todo es correcto. El verdadero problema es que tanto los medios de prensa como la ciudadanía en general desean conocer la intención de voto de la población costarricense en edad de votar, pero las casas encuestadoras nos están informando de la intención de voto de otra población, y eso es lo que usualmente es pasado por alto.

LEA: ¿Por qué las encuestas se equivocaron con Donald Trump?

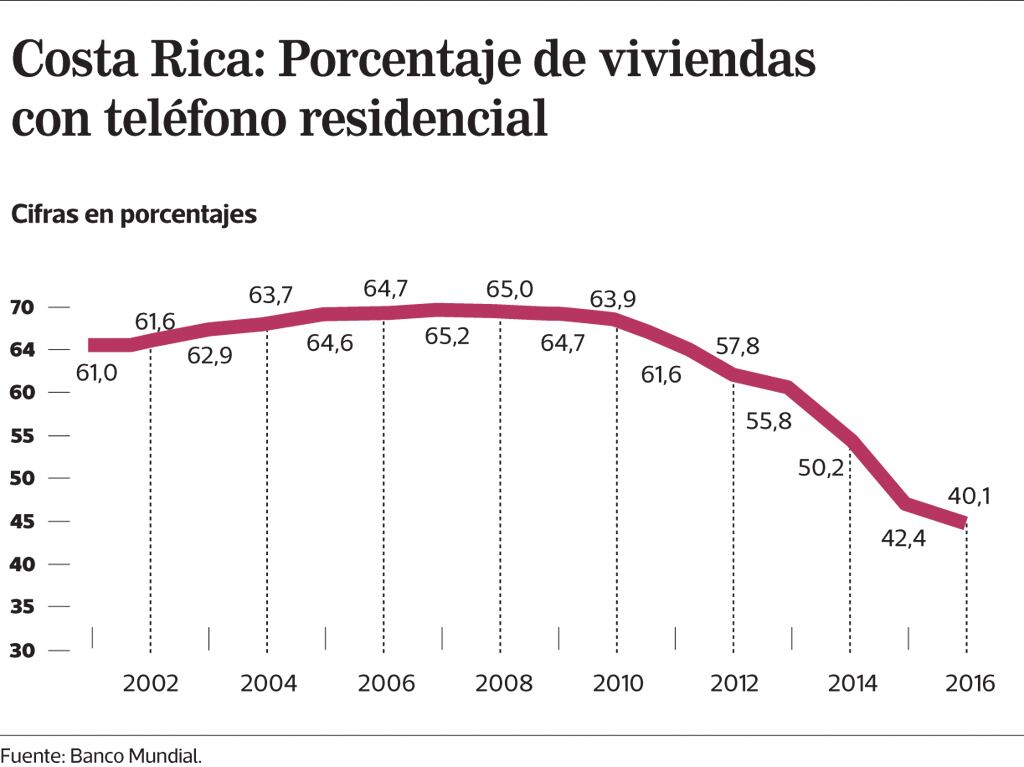

Según la encuesta de hogares del INEC (EHPM) entre los años 2001 y 2007 más del 60% de los hogares del país contaban con una línea telefónica residencial, pero luego de este año, y coincidiendo con la apertura del mercado de las telecomunicaciones (y la mayor utilidad de los teléfonos celulares con respecto a los teléfonos residenciales) este porcentaje ha caído considerablemente: una encuesta telefónica realizada en el 2009, un año antes de las elecciones del 2010, se basaba en un marco muestral que incluía al 64% de los hogares del país. Para el 2013 y según la Enaho 2013, esa misma encuesta ahora cubría una población del 55% de los hogares costarricenses, y ya para el recién finalizado 2016, una encuesta telefónica podía basarse en un marco muestral que incluiría apenas al 40% de las viviendas en todo el territorio nacional.

Como dije antes, siempre y cuando la casa encuestadora indique que su población objetivo son los hogares que cuentan con teléfono residencial, sus resultados son válidos para esta población. El problema es que esta población podría no ser similar al resto de la población no cubierta por el marco muestral, y que por lo tanto nunca será tomada en cuenta en el análisis de intención de voto.

Cuán grande sea esa diferencia nos diría cuán distinta pueden ser las respuestas del 40% de la población del país representada en la encuesta en contraposición con el 60% de la población excluida de la encuesta.

Por ejemplo, según la Enaho 2016, solo el 25% de los hogares de zona rural tienen línea telefónica fija, por lo que sus opiniones estarán aún menos representadas que las de los hogares de zona urbana, o solo el 20% de las viviendas de las Regiones de Planificación Brunca, Huetar Caribe y Norte cuentan con el servicio de telefonía fija, por lo que su criterio será subrepresentado frente a los hogares de las regiones Chorotega, Pacífico Central y especialmente la Región Central del país. Por su parte, solamente entre el 8% y el 11% de los hogares que cuentan con telefonía residencial son pobres (por IPM o línea de ingreso, respectivamente), mientras que entre el 26% y el 29% de las viviendas que no tienen teléfono residencial presentan condición de pobreza. Relacionado con lo anterior, el promedio de años de educación de los adultos con edad igual o mayor a los 18 años que viven en hogares con telefonía residencial es de 10 años y poco más del 50% de ellos han finalizado al menos la educación secundaria, mientras que ese mismo promedio en residentes de viviendas que no tienen teléfono fijo es de apenas 8 años y solo el 30% han logrado completar al menos los estudios secundarios.

¿Es distinta la intención de voto según condición de pobreza de los hogares? Como grupo, ¿apoyan distintas tendencias los electores de zonas rurales versus zonas urbanas? ¿Es el nivel educativo de los votantes un factor que afecta la intención de voto? Un politólogo está en mayor capacidad que yo para responder a estas preguntas, pero si la respuesta es afirmativa, está claro que el producto que nos están entregando las casas encuestadoras no coincidirá nunca con un posible resultado electoral, debido a la subrepresentación de algunas poblaciones dentro de la medición de las encuestas.

Esto plantea un reto a los estadísticos o todo aquel profesional relacionado con el quehacer de las encuestas de opinión. Si la tendencia se mantiene, en muy poco tiempo las llamadas a teléfonos residenciales deberán ser descartadas como único método de aplicación de encuestas de opinión, y en su lugar deberán valorarse nuevas metodologías complementarias, algunas de reciente aparición, como el Machine Learning y el uso del big data con algoritmos que permitan generar evidencia sobre temas de interés utilizando información histórica, y no solo el aporte de una encuesta.

En este momento, la bola está del lado de los estadísticos, y las casas encuestadoras tienen la palabra para proponer soluciones al descrédito generalizado y la pérdida de confianza que están teniendo las encuestas de opinión en Costa Rica y otros países.

NOTA: Andrés Fernández Arauz, economista.